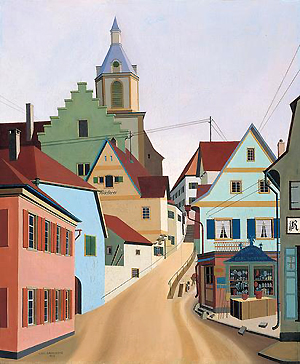

Die Gründe für die Abkehr von der tradierten Malweise waren eher geistige und emotionale als handwerkliche oder technische. Trotzdem opferte man die von vielen Generationen geschätzten, angewandten und nützlichsten Erkenntnisse, um bald darauf mit erneuter Unzufriedenheit neue Stilrichtungen einzuschlagen. Mit dem Verlust handwerklichen Wissens gingen vermehrt auch maltechnische Darstellungsprobleme bei der Umsetzung des Geschautem auf die Leinwand einher, aus denen man teilweise eine neue Weltanschauung machte.

So verstieg sich der Maler Henry Matisse zu dem Diktum "Je flacher, desto mehr ist es Malerei", was für den Anstrich von Wänden zutreffen mag.

So verstieg sich der Maler Henry Matisse zu dem Diktum "Je flacher, desto mehr ist es Malerei", was für den Anstrich von Wänden zutreffen mag. Diese "Kunstauffassung" gipfelte in den großformatigen, monochromen Leinwänden von Yves Klein, der diesen Spruch besonders wörtlich nahm. Das Copyright seines ersten "Meisterwerks" dieser Art in Blau (1962) wurde auf Wikipedia wegen mangelnder "Schöpfungstiefe" (auch "Gestaltungshöhe" genannt) später angezweifelt. Die vom Künstler beabsichtigte "Originalität" kippt ins Nichtssagende um – das Bild ist quasi "gemeinfrei" (im Internet frei benutzbar). Daran kann auch die Patentierung(!) seines spezifischen Blaus nichts ändern (Abbildung im Kapitel Naturalismus).

Man hatte das wertvolle Tafelsilber nicht von Verkrustungen und Staub befreit, zu neuen Anlässen serviert oder seinen Stil verändert, sondern stellte es in den Keller bis es von der nächsten Generation der Enkel weggeworfen wurde. Diese kam mit dem Dadaismus, doch da war das Wissen um die Transluzenz und deren Anwendung bereits Geschichte – sich daran zu erinnern passte nicht zum Image der Moderne.

Man hatte das wertvolle Tafelsilber nicht von Verkrustungen und Staub befreit, zu neuen Anlässen serviert oder seinen Stil verändert, sondern stellte es in den Keller bis es von der nächsten Generation der Enkel weggeworfen wurde. Diese kam mit dem Dadaismus, doch da war das Wissen um die Transluzenz und deren Anwendung bereits Geschichte – sich daran zu erinnern passte nicht zum Image der Moderne.

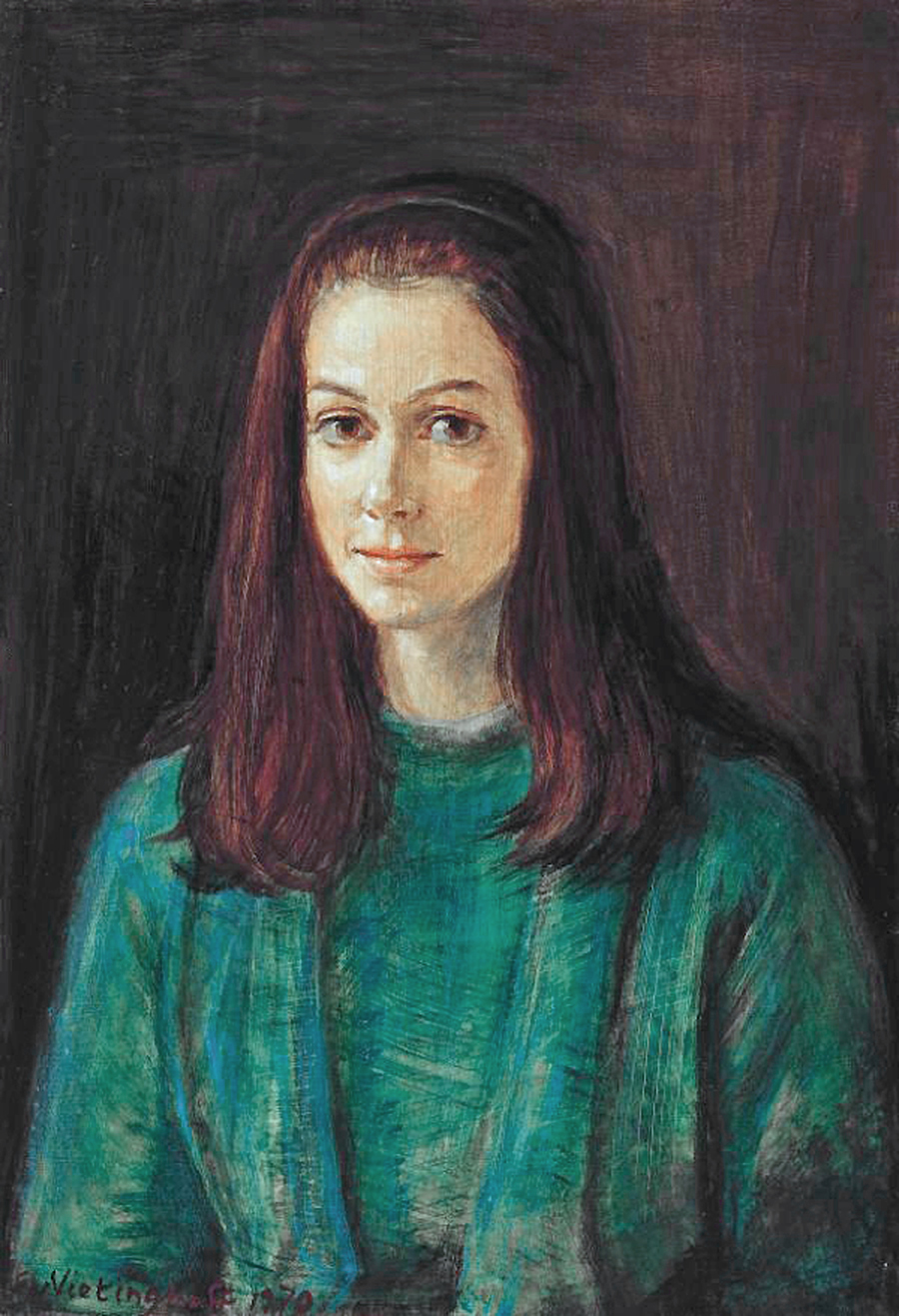

Egon von Vietinghoff empfindet die Reaktionen auf jeweils vorangehende Stilbildungen in immer kürzeren Intervallen wie schnelle Symptombehandlungen bei einer Krankheit. Er selbst packt das Thema bei den Wurzeln und besinnt sich auf das Ursprüngliche: einerseits auf die bewährte Öl-Harz-Lasurentechnik mit ihren einmaligen Möglichkeiten und andererseits auf das, was künstlerischem Schaffen philosophisch zu Grunde liegt – so wie er es an sich selbst erlebt und in den Werken seiner Vorbilder wiedererkennt.

Egon von Vietinghoff empfindet die Reaktionen auf jeweils vorangehende Stilbildungen in immer kürzeren Intervallen wie schnelle Symptombehandlungen bei einer Krankheit. Er selbst packt das Thema bei den Wurzeln und besinnt sich auf das Ursprüngliche: einerseits auf die bewährte Öl-Harz-Lasurentechnik mit ihren einmaligen Möglichkeiten und andererseits auf das, was künstlerischem Schaffen philosophisch zu Grunde liegt – so wie er es an sich selbst erlebt und in den Werken seiner Vorbilder wiedererkennt.

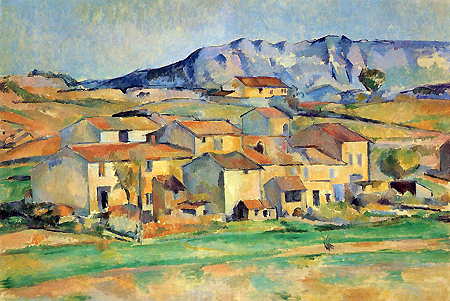

Plastizität und naturnahe Wirkung ergibt sich bei der mehrschichtigen Öl-Harz-Maltechnik nicht hauptsächlich etwa aus raffinierten Perspektiven sowie betonten Schatten. Auch eine absolut korrekte Wiedergabe kann (wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit) Räumlichkeit ganz anschaulich vermitteln, und dennoch wirkt sie wenig sinnlich, flach oder sogar "steril". Dagegen kann eine andere Darstellung mit kaum vorhandenen echten Perspektiven und unauffälligen Schatten in der Wahrnehmung des Betrachters plastischer ausfallen, wenn deren sinnlicher Eindruck auf der Tiefenwirkung der Farben selbst beruht.

Plastizität und naturnahe Wirkung ergibt sich bei der mehrschichtigen Öl-Harz-Maltechnik nicht hauptsächlich etwa aus raffinierten Perspektiven sowie betonten Schatten. Auch eine absolut korrekte Wiedergabe kann (wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit) Räumlichkeit ganz anschaulich vermitteln, und dennoch wirkt sie wenig sinnlich, flach oder sogar "steril". Dagegen kann eine andere Darstellung mit kaum vorhandenen echten Perspektiven und unauffälligen Schatten in der Wahrnehmung des Betrachters plastischer ausfallen, wenn deren sinnlicher Eindruck auf der Tiefenwirkung der Farben selbst beruht.  Wenn per Transluzenz mehrerer Schichten die Farbflächen selbst "von innen" heraus durchgestaltet sind, wird eine dem Objekt immanente Plastizität wahrgenommen. Das auf mehreren Ebenen reflektierende Licht belebt die Farbe, lässt sie atmen, sodass sie fülliger wahrgenommen wird, ohne besonders dick aufgetragen zu sein. Der dadurch entstehende Eindruck, die Farbtiefe, wirkt natürlicher als offensichtliche Perspektiven und betonte Schraffuren oder Schatten.

Wenn per Transluzenz mehrerer Schichten die Farbflächen selbst "von innen" heraus durchgestaltet sind, wird eine dem Objekt immanente Plastizität wahrgenommen. Das auf mehreren Ebenen reflektierende Licht belebt die Farbe, lässt sie atmen, sodass sie fülliger wahrgenommen wird, ohne besonders dick aufgetragen zu sein. Der dadurch entstehende Eindruck, die Farbtiefe, wirkt natürlicher als offensichtliche Perspektiven und betonte Schraffuren oder Schatten. Ein inneres Leuchten, das aus der Farbfläche selbst zu kommen scheint, sowie lebendige Strukturen und Rhythmen sich abwechselnder Hell- und Dunkellasuren ersetzen dann viele äußere Attribute und "Zeichentricks", die bei anderer Malweise zur Verdeutlichung von Raum und Perspektive kompensierend eingeführt werden müssen.

Die von Egon von Vietinghoff formulierte Methode Schule reinen Schauens (siehe entsprechendes Kapitel) geht von rein farblich orientiertem Sehen aus, d.h. formale und gedankliche Inhalte werden in einer Art von Versenkung, "Meditation" ausgeschaltet (ein von E.v.V. persönlich nicht verwendeter Begriff).

Die von Egon von Vietinghoff formulierte Methode Schule reinen Schauens (siehe entsprechendes Kapitel) geht von rein farblich orientiertem Sehen aus, d.h. formale und gedankliche Inhalte werden in einer Art von Versenkung, "Meditation" ausgeschaltet (ein von E.v.V. persönlich nicht verwendeter Begriff).Die Schule reinen Schauens gehört zur geistigen Seite seines Kunstverständnisses. Zum handwerklichen Rüstzeug trägt die mehrschichtige Lasurentechnik bei, die auf der 4. Eigenschaft der Farbe basiert, der Transluzenz. Mit der Schule reinen Schauens kombiniert ermöglicht sie, den inneren Aufbau, die geistige Schwingung, den Puls der Dinge zu vermitteln.

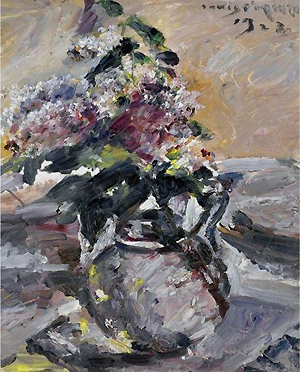

Der im Sinne "visionärer Malerei" arbeitende Künstler taucht während seiner "Meditation" über die optische Auflösung der Objekte in ein Spiel von Farben und transzendiert die äußeren Formen. Er durchdringt die Natur der Objekte, stößt zu deren Wesensgrund vor, er charakterisiert ihre innere Beschaffenheit und Dynamik mit ausschließlich visuellen Mitteln (d.h. ohne gedankliche Absichten) und holt einzig die farblichen Erscheinungen ins Sichtbare, an die Oberfläche der Leinwand.

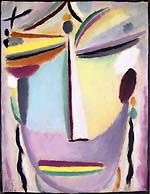

Der im Sinne "visionärer Malerei" arbeitende Künstler taucht während seiner "Meditation" über die optische Auflösung der Objekte in ein Spiel von Farben und transzendiert die äußeren Formen. Er durchdringt die Natur der Objekte, stößt zu deren Wesensgrund vor, er charakterisiert ihre innere Beschaffenheit und Dynamik mit ausschließlich visuellen Mitteln (d.h. ohne gedankliche Absichten) und holt einzig die farblichen Erscheinungen ins Sichtbare, an die Oberfläche der Leinwand.  Die Transluzenz der endgültigen Farbe, die von der Lichtbrechung in den Einzellasuren abhängt, ist einerseits ein physikalisches Phänomen, dessen Anwendung subtile optische Effekte bewirkt. Andererseits ist sie aber auch geeignet, Wesentliches transparent / transluzent (!) d.h. erkennbar zu machen.

Die Transluzenz der endgültigen Farbe, die von der Lichtbrechung in den Einzellasuren abhängt, ist einerseits ein physikalisches Phänomen, dessen Anwendung subtile optische Effekte bewirkt. Andererseits ist sie aber auch geeignet, Wesentliches transparent / transluzent (!) d.h. erkennbar zu machen. Der Transluzenz kommt in der Umsetzung und Vermittlung visueller Erlebnisse eine entscheidende Rolle zu, sowohl auf der rein handwerklichen als auch auf der philosophischen Ebene. Vietinghoff selbst steht also in der Polarität "Physik – Metaphysik" und reiht sich damit de facto – wenngleich absichtslos – unter die Mystiker. (s. Vietinghoff – der Mystiker und seine Zeitgenossen)

Es ist gleichzeitig ein nach innen und nach außen auf das Wesen des Objekts gerichtetes Wahrnehmen sowie ein Aufbauen des Objekts durch Farbschichten von "innen" her. Man könnte sagen, das Objekt wird nicht auf-gemalt (auf die Leinwand appliziert), eher aus dem Malgrund allmählich "heraus-modelliert". Dies geschieht in kontemplativer, im weitesten Sinne meditativer Arbeitsweise.

Es ist gleichzeitig ein nach innen und nach außen auf das Wesen des Objekts gerichtetes Wahrnehmen sowie ein Aufbauen des Objekts durch Farbschichten von "innen" her. Man könnte sagen, das Objekt wird nicht auf-gemalt (auf die Leinwand appliziert), eher aus dem Malgrund allmählich "heraus-modelliert". Dies geschieht in kontemplativer, im weitesten Sinne meditativer Arbeitsweise. Das Wissen um die Transluzenz der Farbe und deren gekonntes Handhaben sind für Vietinghoff die theoretische und technische Voraussetzung, um seine Schau dem Betrachter vermitteln zu können. Die äußere Form ist dabei bloß eine Vorlage und nach dem künstlerischen Prozess auch ein – allerdings gewandeltes – Ergebnis. Die Form an sich, anekdotischer Inhalt oder eine allfällige Botschaft interessieren dabei gar nicht.

Deshalb sind Vietinghoffs Werke, wie alle anderen aus visionärer Malerei entstandenen, primär keine Illustrationen und haben deshalb auch mit Naturalismus nichts zu tun, obwohl sie gegenständlich sind.

Lasuren

LasurenDer 2. Fliegenpilz v.l. (vorne unten) ist als annähernd runde orange-roten Fläche angelegt. Um ihr Form zu verleihen, wird mittels unterschiedlicher Strichtypen strukturiert.

1) Weiße deckende Tupfer für die typischen Merkmale eines Fliegenpilzes.

2) Schwarze deckende Tupfer und kurze Striche teilweise als Schatten der weißen.

3) Dunkle Lasuren in der Mitte des Pilzhuts sowie auf der schattigen rechten Seite unter- und oberhalb der weggebrochenen Stelle ergeben die leichte Vertiefung im Zentrum und die Rundung nach rechts. Aufgrund der Transparenz ist der rote Gesamteindruck nicht gestört. Links entsteht Transparenz durch halbdeckende rote Striche über der orangen Lage.

4) Helle Lasuren kommen mehrfach vor: links gelbe auf Orange und Rot sowie etwas rechts unter der Mitte feine weißliche sowohl auf Rot als auch über dem dunklen mittigen Flecken. Dieses hingehauchte gelbliche Weiß deutet den matten Glanz der Haut an, während die stärker reflektierende Partie links etwas deckende Farbe braucht. Vietinghoff war Rechtshänder, die Staffelei stand rechts vom Fenster, so dass die malende Hand keinen Schatten warf.

Diese Malweise, für E.v.V. unverzichtbar, lässt sich sehr gut auch auf anderen Stillleben beobachten, wo er Erdbeeren, Trauben oder Zwiebeln mit derselben Technik formt.

Diese Malweise, für E.v.V. unverzichtbar, lässt sich sehr gut auch auf anderen Stillleben beobachten, wo er Erdbeeren, Trauben oder Zwiebeln mit derselben Technik formt. Bei Porträts entsteht die endgültige Hautfarbe oft aus mehreren Hell-Lasuren und leuchtet im Dekolletee dort auf, wo eine deckende noch hellere Farbe abschließt.

Die dunklen Lasuren bilden – wie auch bei diesem Beispiel – die Schatten auf der rechten Seite, vor allem bei der Nase und am Hals.