10. Szenen (S.88), in denen Conrad alias "Egon von Reval" die Fidel des Dorfgeigers ergreift und zu ausgelassenem Tanz aufspielt, passen so gar nicht zu seinem Charakter und in der Familie gibt es keinerlei Anzeichen, dass er Violine spielen konnte. Ebenso dass er einen Widder auf der Wiese bei den Hörnern packt und mit ihm ringt.

10. Szenen (S.88), in denen Conrad alias "Egon von Reval" die Fidel des Dorfgeigers ergreift und zu ausgelassenem Tanz aufspielt, passen so gar nicht zu seinem Charakter und in der Familie gibt es keinerlei Anzeichen, dass er Violine spielen konnte. Ebenso dass er einen Widder auf der Wiese bei den Hörnern packt und mit ihm ringt.Oder (S.152), dass er sich an wilden Zerstreuungen wie Ritte oder Streifzüge durch die Wälder berauschte. Es ist nicht bekannt, dass er ein Reiter war, außer dass er wahrscheinlich in seiner Jugend mit seinen Brüdern auf dem Besitz der Eltern Ausritte machte, weil es zur Erziehung gehörte. Das muss jedenfalls vor 1905, eher schon vor 1890 gewesen sein, als er noch im Baltikum studierte, keinesfalls seitdem er mit Jeanne in Paris lebte.

Immerhin ist bekannt, dass er in jüngeren Jahren mit dem Fahrrad über den Gotthard ins Tessin fuhr.

11. Die beiden Vietinghoffs bewohnten tatsächlich eine Etage in einem 1898 gebauten Haus in der Rue Cernuschi 14 in Paris. Das könnte M.Y. von Conrads Sohn, dem Maler, während ihres Wiedersehens 1983 in Amsterdam oder 1986 in Zürich erfahren haben. Im Roman taucht Michel nach dem Tod seiner Frau Fernande in jener Wohnung auf. Aufgrund der Chronologie dürfte das frühestens im Herbst 1904 gewesen sein. Der angebliche Brief von 1904, in dem der im September 1904 geborene zweite Sohn erwähnt ist, lässt eine frühere Begegnung nicht zu. Außerdem schreibt sie anlässlich von Michels Besuch über Jeanne: Fünf Jahre und zwei Kinder haben sie nicht verändert. Da lebten Conrad und Jeanne bereits mindestens zweieinhalb Jahre dort und es standen bestimmt keine unausgepackten Kisten mehr herum, aus denen Stroh entquoll. (S.104f.)

12. Die bekannten Fotos mit den zwei- und zweieinhalb Jahre alten Knirpsen, Egon und Marguerite, am Strand von Scheveningen, belegen den 1905 gemeinsam verbrachten Sommer. Trotzdem existiert keine Aufnahme, auf der auch Egons jüngerer Bruder Alexis alias "Axel" am Strand zu sehen ist, wie im Roman beschrieben. Schwer zu glauben, dass keiner der Anwesenden ein Foto von ihm in Jeannes Armen machte, sofern die ganze Familie am Strand war. Vielleicht kümmerte sich die Großmutter in ihrem Haus in der Stadt um ihn, allzumal er weniger als ein Jahr alt war? (S.108)

12. Die bekannten Fotos mit den zwei- und zweieinhalb Jahre alten Knirpsen, Egon und Marguerite, am Strand von Scheveningen, belegen den 1905 gemeinsam verbrachten Sommer. Trotzdem existiert keine Aufnahme, auf der auch Egons jüngerer Bruder Alexis alias "Axel" am Strand zu sehen ist, wie im Roman beschrieben. Schwer zu glauben, dass keiner der Anwesenden ein Foto von ihm in Jeannes Armen machte, sofern die ganze Familie am Strand war. Vielleicht kümmerte sich die Großmutter in ihrem Haus in der Stadt um ihn, allzumal er weniger als ein Jahr alt war? (S.108)

13. (S.118ff) Der heftige Dialog zwischen Michel de Crayencour und "Egon von Reval" in Scheveningen scheint – wie die Szene mit dem Widder oder die Baltikum-Reise im Ersten Weltkrieg – eher der Dramaturgie der Erzählung geschuldet als einer realen Begebenheit, jedenfalls in diesen Details. In die gleiche Kategorie dramatisierender Romanregie gehört "Egon von Revals" Wutanfall Jeanne gegenüber, mit den Worten Kein Tag, kein Augenblick in all diesen Jahren, wo Sie mir nicht Abscheu eingeflößt haben…, in Rom, auf einer Reise, die ohnehin von A bis Z ausgedacht ist, einschließlich des Skandals. Dieser Skandal greift mit größter Wahrscheinlichkeit Yourcenars eigene Erlebnisse mit Daniel, dem Freund ihres Gefährten Jerry Wilson in Indien auf (vgl. die Biografie von M. Goslar S. 319f).

M.Y. schreibt (S.131) Und aufs neue stehe ich ratlos vor dem Problem der Kindheitsdaten, allein in einem weiten leeren Land, wo alles bald nah und bald fern erscheint. … Mein Zeitgefühl lässt seit meiner frühen Kindheit zu wünschen übrig: ‚Heute‘ ist dasselbe wie ‚immer‘. Das alles schwimmt zwischen meinem dritten und meinem sechsten Jahr herum. [1905-1908].

M.Y. schreibt (S.131) Und aufs neue stehe ich ratlos vor dem Problem der Kindheitsdaten, allein in einem weiten leeren Land, wo alles bald nah und bald fern erscheint. … Mein Zeitgefühl lässt seit meiner frühen Kindheit zu wünschen übrig: ‚Heute‘ ist dasselbe wie ‚immer‘. Das alles schwimmt zwischen meinem dritten und meinem sechsten Jahr herum. [1905-1908].

14. (S.136f.) Es ist nicht sicher, ob Jeanne und "Egon von Reval" tatsächlich dem Zaren und der Zarin begegnet sind. Zwar hat der Zar Schloss Salisburg nicht besucht, es hätte aber andere Gelegenheiten gegeben, ihn zu treffen. Die Romanszene kann ebenso gut aus zwei anderen Ereignissen geklittert sein: a) dem Besuch des sächsischen Königs in Neschwitz, dem Schloss des älteren Bruders von Conrad und b) der Anekdote Egon von Vietinghoffs, dass Conrad, Jeanne und die Kinder zu einem Bankett von Kaiser Wilhelm II in Wiesbaden geladen waren.

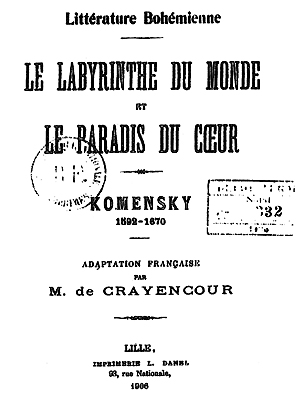

15. Michel de Crayencour hat tatsächlich ein Werk des bedeutenden Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) übersetzt. Wenn er jedoch 500 Exemplare drucken ließ und Jeanne davon die Hälfte zuschickte, wundert es sehr, dass kein einziges in den Nachlässen der Vietinghoffs zu finden ist. Es ist schwer vorstellbar, dass Jeanne alle verkaufte oder sie einfach verschwunden sind, wo doch – nebst vielen alten Ehe- und Hausverträgen sowie weiteren Dokumenten – ein Foto von ihm und einige wenige von Marguerite als Kind aufbewahrt wurden. Die Geschichte dürfte eine weitere Erdichtung à la Yourcenar sein, allzumal deren Fortsetzung jeglicher Grundlage entbehrt, Conrad alias "Egon von Reval" hätte diese Schrift des Comenius "Das Paradies des Herzens" als Vorlage für eine atonale Komposition verwendet. (S.144)

15. Michel de Crayencour hat tatsächlich ein Werk des bedeutenden Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) übersetzt. Wenn er jedoch 500 Exemplare drucken ließ und Jeanne davon die Hälfte zuschickte, wundert es sehr, dass kein einziges in den Nachlässen der Vietinghoffs zu finden ist. Es ist schwer vorstellbar, dass Jeanne alle verkaufte oder sie einfach verschwunden sind, wo doch – nebst vielen alten Ehe- und Hausverträgen sowie weiteren Dokumenten – ein Foto von ihm und einige wenige von Marguerite als Kind aufbewahrt wurden. Die Geschichte dürfte eine weitere Erdichtung à la Yourcenar sein, allzumal deren Fortsetzung jeglicher Grundlage entbehrt, Conrad alias "Egon von Reval" hätte diese Schrift des Comenius "Das Paradies des Herzens" als Vorlage für eine atonale Komposition verwendet. (S.144)Im Übrigen ist M.Y. nicht schüchtern, wenn es darum geht, sich in eigenen Kommentaren zu ihren Büchern oder durch Anlehnung oder Übernahme von Buchtiteln in die Reihe berühmter Schriftsteller einzureihen, wie sie es gleich bei ihrem Erstlingswerk mit der Parallele zur Überschrift eines Werks von André Gide praktizierte. Gide: La Tentative amoureuse ou Le Traité du vain désir von 1893 (Der Liebesversuch oder Eine Abhandlung über die Sinnlosigkeit des Verlangens). Yourcenars titel: Alexis ou le Traité du Vain Combat von 1927/28 (Alexis oder der vergebliche Kampf). Vergleiche dazu auch den hier letzten Punkt 31. Auch der so gut passende Titel ihrer Trilogie ist nicht ihre Erfindung und greift auf dasselbe hochinteressante und teilweise heute noch aktuelle Werk des Comenius zurück, dessen vollständiger Titel von 1623 (1631) lautet: Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens.

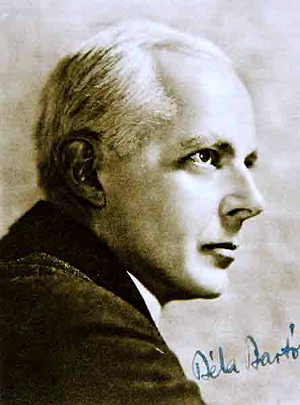

16. Conrad von Vietinghoff hat niemals Spanien bereist, um alte iberische Musik und Lieder zu sammeln. Das entspricht eher Yourcenars eigenem Sammeln und Übersetzen von Negrospirituals und nordamerikanisch-indianischen Kindermärchen. Zu dieser Ausschmückung kam ihr wohl auch die Sammeltätigkeit von Béla Bartók (1881-1945) gelegen, dem damals schon weltbekannten Komponisten, Pianisten und Zeitgenossen Conrads. Er war ein Neuerer der Musik, der jedoch (wie Conrad) nicht der Zwölftonmusik folgte, u.a. zwei Ballette komponierte (von denen eines ebenso wie seine einzige Oper teils wegen Anstößigkeit anfangs abgelehnt wurden, was M.Y. dem "Egon von Reval" zuschreibt) und der vor allem in Osteuropa und in der Türkei Volkslieder aufzeichnete. (S.145)

16. Conrad von Vietinghoff hat niemals Spanien bereist, um alte iberische Musik und Lieder zu sammeln. Das entspricht eher Yourcenars eigenem Sammeln und Übersetzen von Negrospirituals und nordamerikanisch-indianischen Kindermärchen. Zu dieser Ausschmückung kam ihr wohl auch die Sammeltätigkeit von Béla Bartók (1881-1945) gelegen, dem damals schon weltbekannten Komponisten, Pianisten und Zeitgenossen Conrads. Er war ein Neuerer der Musik, der jedoch (wie Conrad) nicht der Zwölftonmusik folgte, u.a. zwei Ballette komponierte (von denen eines ebenso wie seine einzige Oper teils wegen Anstößigkeit anfangs abgelehnt wurden, was M.Y. dem "Egon von Reval" zuschreibt) und der vor allem in Osteuropa und in der Türkei Volkslieder aufzeichnete. (S.145)17. M.Y. widerspricht sich selbst, wenn sie einerseits in besagtem Brief (s.o. Punkt 3 und anderswo) von Conrads Heimat in Kurland schreibt, hier jedoch vom Gut seiner Eltern in Estland. Der Name der wahren Herkunft, Livland im heutigen Lettland, wird also ignoriert oder bewusst vermieden. Da ohnehin das Meiste um Conrad alias "Egon von Reval" fiktiv ist (vgl. die eingangs erwähnte Rekonstruktion antiker Torsi), spielt es für die Biographie von Conrad keine Rolle, ebenso wenig wie die Geschichte von Jeannes durch ein Wagenrad gebrochenem Knöchel. (S.146)

Folgt man Yourcenars Zeitablauf, befinden wir uns mindestens im Jahre 1905, nämlich nach der Geburt von Jeannes Söhnen. Der tatsächliche Familienbesitz Schloss Salisburg wurde im Januar 1906 von einer revolutionären Schar niedergebrannt und blieb eine Ruine, bis es 1932 für das Gymnasium wieder hergestellt wurde. Es ist auch deshalb schon zweifelhaft, dass Jeanne wegen dieses angeblichen Unfalls vom bedrückenden Luxus des Herrenhauses in ein rustikaleres Verwalterhaus verlegt wurde. Auch diese Episode ist so gut wie sicher eine literarische Dramatisierung und keine historische Begebenheit.

18. Jener Egon ['von Reval'], der in Sankt Petersburg eines frühen Morgens von seinem jüngeren Bruder stockbetrunken nach Hause gebracht, die Treppe hochgehievt, ausgekleidet und auf ein Bett gelegt wurde, war nur noch ein Wrack, dem nichts Menschliches mehr anhaftete. …. Wiederholt kommt er, ohne betrunken zu sein … aufgeregt zu ihr zurück, mit unnatürlich glänzenden Augen, den Mund voller unsinniger Reden, … unnütze Bemerkungen über …; dieses törichte Geschwätz, bei dem er über die Wörter stolpert wie er über die Stufen stolpert, bis der Schlaf ihn von dieser Art Schwachsinn kuriert. … 'Alle Männer meiner Familie trinken; mit ihnen kann ich nichts anderes tun', sagt er am Morgen …. Das ist nicht nur eine dramaturgische Überzeichnung, sondern schlichtweg ausgedacht. Ein Alkoholproblem ist in Conrads Familienzweig nur von einem seiner Neffen aus den Jahren zwischen den Weltkriegen bekannt (also 10-30 Jahre nach dieser Szene), wovon M.Y. jedoch keine Kenntnis gehabt haben dürfte. Diese Geschichte erinnert vielmehr an Yourcenars Freund Jerry, der sie 1980-1986 begleitete, als sie diesen letzten Band der sogenannt "autobiographischen" Trilogie "Das Labyrinth der Welt" schrieb. (S.148f)

19. Des Weiteren erdichtete M.Y. einen Wutausbruch des "Egon von Reval" in Versailles: als er zu ihnen zurückkehrte, war seine erste Reaktion, eine Tonvase zu zertrümmern ... und nach einem kräftigen Schluck Wodka weinend zusammenzufallen. Dasselbe trifft auf die Razzia in Rom zu, wo sich "Egon von Reval" und sein Freund "Franz" festgenommen und "Franz" des Drogenbesitzes und Drogenhandels angeklagt werden (S.161). Das lässt sich nicht mehr nur als bloße Verdeutlichung von Wesenszügen aufgrund von gleichem Seelenformat bezeichnen. Insofern als die schon ältere Autorin damit Erlebnisse aus dem eigenen Umfeld verarbeitet, mag man diese Szenen tatsächlich autobiographisch nennen.

20. (S.149) Seine Gastgeber … sehen sie mit Besorgnis in dem Cabriolet wegfahren, das sich Egon [von Reval] vor kurzem gekauft hat. Conrad hat nie ein Auto besessen und ist nicht Auto gefahren. Deshalb ist die Geschichte von "Egon von Reval" als plötzlich ausweichendem Fahrer von Schwerverletzten im Ersten Weltkrieg (noch dazu in Frankreich) nicht im Entferntesten auf Conrad von Vietinghoff zu beziehen (S.267). Ebenso wenig arbeitete Jeanne damals in einer Ambulanz in Senlis (es gibt drei Orte dieses Namens, alle liegen in Nord-Frankreich – Jeanne und Conrad lebten damals in Genf).

21. (S.154f) Von einem Hausfreund Conrads, von dem seine Söhne als Kind begeistert gewesen sein sollen, hat der Maler Egon von Vietinghoff nicht die leiseste Andeutung vermittelt, dabei erzählte er gerne Anekdoten.

21. (S.154f) Von einem Hausfreund Conrads, von dem seine Söhne als Kind begeistert gewesen sein sollen, hat der Maler Egon von Vietinghoff nicht die leiseste Andeutung vermittelt, dabei erzählte er gerne Anekdoten.

22. (S.172f) Die Figur "Egon von Reval" hat sich von seinem Modell Conrad bis zu dessen Unkenntlichkeit entfernt. Hat sich auch der Michel im Roman von Yourcenars ursprünglichem Vaterbild entfernt oder sah sie ihren Vater tatsächlich so? Sie ["Jeanne von Reval"] hört ihn halblaut unflätige Beleidigungen gegen Egon ["von Reval"] und sie selbst ausstoßen oder vielmehr ausspucken, pöbelhafte Schmähungen, die im Grunde den Tatsachen ebenso wenig entsprechen wie die scheinheiligen Eufemismen. … Sie hält ihm nicht die Hand hin, weder zum Drücken noch zum Küssen. Diese beiden Menschen, die sich eng verbunden glaubten, haben sich nichts mehr zu sagen. Selbst hier macht sie keine Andeutung eines gemeinsamen Kindes (vgl. die "Hypothese" von M. Goslar, Punkt 3), das nach der yourcenarschen Chronologie gerade etwa drei Jahre alt sein müsste.

23. (S.200) Die Vietinghoffs zogen 1907 nach Wiesbaden um, 1913 von dort nach Genf und erst 1916 weiter nach Zürich, was im vorliegenden Roman verkürzt wird: hier findet der Umzug frühestens 1913 statt. Das wird später, für die Zeit im Ersten Weltkrieg etwas vage bestätigt (S.259): Nachdenklich geht Michel durch die Rue Cernuschi, doch die neuen Gesichter, die er an den Fenstern der zweiten Etage erblickt, geben ihm bereits Auskunft. (Früher legte M.Y. die Wohnung in die erste Etage, S.104). Trotzdem wendet er sich an den Concierge. "Die Herrschaften sind bereits vor über zwei Jahren ausgezogen. Sie sollen in der deutschen Schweiz sein". Dieser misstrauische Hausmeister scheint die deutsche Schweiz mit Deutschland zu verwechseln.

23. (S.200) Die Vietinghoffs zogen 1907 nach Wiesbaden um, 1913 von dort nach Genf und erst 1916 weiter nach Zürich, was im vorliegenden Roman verkürzt wird: hier findet der Umzug frühestens 1913 statt. Das wird später, für die Zeit im Ersten Weltkrieg etwas vage bestätigt (S.259): Nachdenklich geht Michel durch die Rue Cernuschi, doch die neuen Gesichter, die er an den Fenstern der zweiten Etage erblickt, geben ihm bereits Auskunft. (Früher legte M.Y. die Wohnung in die erste Etage, S.104). Trotzdem wendet er sich an den Concierge. "Die Herrschaften sind bereits vor über zwei Jahren ausgezogen. Sie sollen in der deutschen Schweiz sein". Dieser misstrauische Hausmeister scheint die deutsche Schweiz mit Deutschland zu verwechseln. Sofern sich diese Szene so zutrug, hätte er sogar recht gehabt, denn damals waren sie schon in der Schweiz, was er allerdings nicht wissen konnte. Außerdem widerspricht sich die Schriftstellerin, wenn sie später (S.267) berichtet, die Vietinghoffs seien von Paris direkt nach Morges am Genfersee in der Schweiz übersiedelt; sie zogen jedoch von Wiesbaden nach Genf (S.268). Deshalb gehören die späteren Besuche der kleinen Marguerite und ihres Vaters in der Rue Cernuschi nach 1907 bis ins Jahr 1913 zu Nachmittagsimbissen bei Jeanne zusammen mit Clément und Axel [Egon und Alexis de Vietinghoff], gefolgt von einer Partie Mikado… ins Reich der schriftstellerischen Freiheit. Allerdings haben die Kinder tatsächlich gerne Mikado gespielt.

Die Überlegungen zu den Gründen warum die Vietinghoffs nicht nach Holland zogen, Das neutrale aber auf drei Seiten von den Deutschen eingeschlossene Holland war schwer zu erreichen und das besetzte Belgien war ein Gefängnis passen nicht in die Chronologie, da sie schon vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs in die Schweiz umgezogen waren. (S.267/268)

24. (S.217) Das Foto mit dem berühmten Handkuss von Klein-Egon (von Vietinghoff) an Marguerite (damals noch de Crayencour) am Strand von Scheveningen datiert vom Sommer 1905, was die Schriftstellerin auch weiß und Mitte der Achtzigerjahre vom Maler in Erinnerung gerufen bekam. Nichtsdestotrotz kommentiert sie ihr Alter von 10 Jahren (1913) so: Clément und Axel waren für mich nicht mehr nur kleine Kinder ("Sehen Sie doch, wie höflich ich damals schon war", sagt Clément und zeigt mir Fotos von einst, "ich küsste Ihnen bereits die Hand"), so wie ich auch nicht mehr ein ganz kleines Mädchen war.

24. (S.217) Das Foto mit dem berühmten Handkuss von Klein-Egon (von Vietinghoff) an Marguerite (damals noch de Crayencour) am Strand von Scheveningen datiert vom Sommer 1905, was die Schriftstellerin auch weiß und Mitte der Achtzigerjahre vom Maler in Erinnerung gerufen bekam. Nichtsdestotrotz kommentiert sie ihr Alter von 10 Jahren (1913) so: Clément und Axel waren für mich nicht mehr nur kleine Kinder ("Sehen Sie doch, wie höflich ich damals schon war", sagt Clément und zeigt mir Fotos von einst, "ich küsste Ihnen bereits die Hand"), so wie ich auch nicht mehr ein ganz kleines Mädchen war. Damit setzt sie sich sowohl über die räumliche Distanz hinweg, denn sie lebte 1913 in Paris und er in Wiesbaden, als auch über eine der wenigen eindeutigen, fotografisch belegten Tatsachen, indem sie die Handkuss-Szene im Alter von zwei Jahren mit ihrem elften Lebensjahr zusammenlegt.

25. (S.270) Es ist richtig, dass der philanthropische und pazifistisch gesinnte Conrad im Ersten Weltkrieg in Genf beim Roten Kreuz seine Hilfe anbot: er hatte Sprachkenntnisse und Zeit. Laut seinem Sohn Egon sortierte er Post und leitete sie an deutsche Kriegsgefangene weiter, wozu wegen der anti-deutschen Stimmung kaum jemand bereit war. Mit ungeklärter Staatsbürgerschaft und als weltfremder Sonderling nicht einzuschätzen, wurde er von einer Nachbarin angezeigt und musste sich mühsam gegen einen absurden Spionageverdacht verteidigen. Ein entfernter Verwandter, ebenso Deutsch-Balte und offiziell noch russischer Untertan, war mit angeklagt. Selbstverständlich führten die Untersuchungen zu keinem Ergebnis und das Verfahren wurde nach einiger Zeit eingestellt. Der international bekannte, französische Schriftsteller Romain Rolland, mit dem die Vietinghoffs befreundet waren, übernahm damals beim Genfer Roten Kreuz die gleiche Aufgabe wie Conrad – ebenso als Pazifist aus humanitärer Gesinnung. Er wurde 1915 mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt.

25. (S.270) Es ist richtig, dass der philanthropische und pazifistisch gesinnte Conrad im Ersten Weltkrieg in Genf beim Roten Kreuz seine Hilfe anbot: er hatte Sprachkenntnisse und Zeit. Laut seinem Sohn Egon sortierte er Post und leitete sie an deutsche Kriegsgefangene weiter, wozu wegen der anti-deutschen Stimmung kaum jemand bereit war. Mit ungeklärter Staatsbürgerschaft und als weltfremder Sonderling nicht einzuschätzen, wurde er von einer Nachbarin angezeigt und musste sich mühsam gegen einen absurden Spionageverdacht verteidigen. Ein entfernter Verwandter, ebenso Deutsch-Balte und offiziell noch russischer Untertan, war mit angeklagt. Selbstverständlich führten die Untersuchungen zu keinem Ergebnis und das Verfahren wurde nach einiger Zeit eingestellt. Der international bekannte, französische Schriftsteller Romain Rolland, mit dem die Vietinghoffs befreundet waren, übernahm damals beim Genfer Roten Kreuz die gleiche Aufgabe wie Conrad – ebenso als Pazifist aus humanitärer Gesinnung. Er wurde 1915 mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt.Dass Conrad dabei auch auf Namen von Bekannten und Verwandten stieß, ist denkbar; dass er diese Tätigkeit jedoch absichtlich mit Recherchen nach einem Geliebten verband (s. M. Goslar, Cidmy Bulletin 18) oder dass Jeanne beim Durchsehen von Listen zufällig auf den "Franz" in Liebesläufe gestoßen sei und sich beide nach ihm erkundigten, kann nicht belegt werden. Diese "Anekdote" scheint eher der schriftstellerischen Phantasie von Marguerite Yourcenar entsprungen zu sein. Vermutlich ebenso wie deren Variante, dass Conrad über eine Organisation in Genf nach einem Partner in Wiesbaden gesucht habe. Dies kam in keiner einzigen Andeutung seines Sohne Egon vor, der mit im Hause lebte, immerhin zwischen 12 und 14 Jahre alt war und gerne Anekdoten erzählte .

26. (S.273) Conrad von Vietinghoff ging aus dem Elternhaus, um – wie seine älteren Brüder – im relativ nahen Dorpat zu studieren; heute gehört Tartu zu Estland, damals zur selben Region Livland wie das Elternhaus Salisburg.

26. (S.273) Conrad von Vietinghoff ging aus dem Elternhaus, um – wie seine älteren Brüder – im relativ nahen Dorpat zu studieren; heute gehört Tartu zu Estland, damals zur selben Region Livland wie das Elternhaus Salisburg.Als Conrad seine Familie ganz, in Richtung Deutsches Reich, verließ, war er mindestens 25. Von "Egon von Reval" des vorliegenden Romans wird gesagt, er sei mitten in der Krise des Halbwüchsigenalters gewesen als er auszog. Unter Verwandten war niemals die Rede davon, seine von ihm angeblich ungeliebte Familie hätte ihn von seiner musikalischen Berufung abbringen wollen.

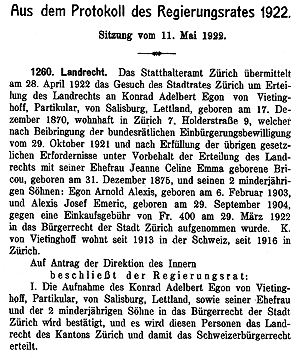

27. (S.274) Conrad beantragte die Schweizer Staatsbürgerschaft für sich und die Seinen erst 1921, die sie 1922 mit Bürgerrecht in Zürich erhielten. Dass sie angeblich schon während des Weltkriegs Schweizer Pässe bekamen (d.h. nur 2-3 Jahre nach ihrer Einwanderung und noch vor dem Zusammenbruch des Zarenreichs, dessen Untertanen sie bis dahin offiziell noch waren) und mit diesen Pässen nach Skandinavien gereist sein sollen, zeigt zum wiederholten Male, wie die yourcenarsche "Roman-Chronik" von der Realität abweicht.

27. (S.274) Conrad beantragte die Schweizer Staatsbürgerschaft für sich und die Seinen erst 1921, die sie 1922 mit Bürgerrecht in Zürich erhielten. Dass sie angeblich schon während des Weltkriegs Schweizer Pässe bekamen (d.h. nur 2-3 Jahre nach ihrer Einwanderung und noch vor dem Zusammenbruch des Zarenreichs, dessen Untertanen sie bis dahin offiziell noch waren) und mit diesen Pässen nach Skandinavien gereist sein sollen, zeigt zum wiederholten Male, wie die yourcenarsche "Roman-Chronik" von der Realität abweicht.28. (S.268) Von einem berühmten Mäzen, einem Schweizer Industriellen namens Otto Weiner, ist nichts bekannt. Jeanne und Egon haben auch weder in Winterthur noch in Solothurn gelebt oder jemals von jemandem ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Hingegen stammt die Familie Reinhart aus Winterthur, aus der Vater Theodor und drei seiner Söhne, äußerst wohlhabende Industrielle und Kaufleute, beeindruckende Mäzene von Malern, Schriftstellern und Komponisten waren. Hier scheint sich M.Y. ein paar Mosaiksteine aus der Biografie von R. M. Rilke geliehen zu haben, für den Werner Reinhart (1884-1951) ein Schlösschen oberhalb von Siders (Sierre, Kanton Wallis) kaufte. Insofern dieser Mäzen auch mit Komponisten wie Strawinsky, Schönberg, Hindemith, Honegger, Berg und Webern Kontakt hatte, passt dies zu Yourcenars avantgardistischer Musikerpersönlichkeit des "Egon von Reval" im Roman – nicht aber zu Conrad von Vietinghoff.

29. Selbstverständlich erforderte das Schloss Salisburg mit 62 Zimmern eine Schar Bediensteter und eine Küche für eine größere Familie oder oft Wochen lange Besuche und das Personal. Außerdem gab es einen Pferdestall mit Arbeits- und Reitpferden sowie Kutschen, noch dazu den riesigen Park mit Rabatten, Wegen, Wald und Fluss.

29. Selbstverständlich erforderte das Schloss Salisburg mit 62 Zimmern eine Schar Bediensteter und eine Küche für eine größere Familie oder oft Wochen lange Besuche und das Personal. Außerdem gab es einen Pferdestall mit Arbeits- und Reitpferden sowie Kutschen, noch dazu den riesigen Park mit Rabatten, Wegen, Wald und Fluss. Dieser heute öffentliche Park mit seinem besonderen Biotop ist wegen seines Wanderwegs entlang des Flussufers der Salis, wegen der gegenüber liegenden Höhlen im roten Sandstein und dem außergewöhnlichen Echo bei einem Picknickplatz ein beliebtes Wochenendausflugsziel auch für Paddler. Der Park ist die touristische Hauptattraktion des heutigen Mazsalaca.

(S. 286) Hingegen waren Pagen und schmetternde Trompeten, die das Souper ankündigten in baltischen Herrenhäusern nicht anzutreffen, gehörten sie doch an die Höfe regierender Fürsten oder bebildern klischeehaft die Kulisse von Palästen in historisierenden Hollywood-Produktionen.

(S. 286) Hingegen waren Pagen und schmetternde Trompeten, die das Souper ankündigten in baltischen Herrenhäusern nicht anzutreffen, gehörten sie doch an die Höfe regierender Fürsten oder bebildern klischeehaft die Kulisse von Palästen in historisierenden Hollywood-Produktionen.  30. (S.286) Gebratene Schwäne sollen angeblich nicht so gut schmecken und dienten eher der ärmeren Bevölkerung als Wildbret-Ersatz. Dennoch gibt es aus England und Frankreich mittelalterliche Rezepte und auch heute noch Menschen, die begeistert Schwäne essen (wenngleich in Restaurants nicht auf der Speisekarte). Aus Frankreich kam die Mode, sie zur Dekoration von Prachttafeln zu präparieren, was im Baltikum zu ganz besonderen Anlässen vielleicht nachgeahmt wurde, am ehesten beim Herzog von Kurland. In baltischen Herrenhäusern waren gebratene Schwäne keinesfalls eine traditionelle Speise.

30. (S.286) Gebratene Schwäne sollen angeblich nicht so gut schmecken und dienten eher der ärmeren Bevölkerung als Wildbret-Ersatz. Dennoch gibt es aus England und Frankreich mittelalterliche Rezepte und auch heute noch Menschen, die begeistert Schwäne essen (wenngleich in Restaurants nicht auf der Speisekarte). Aus Frankreich kam die Mode, sie zur Dekoration von Prachttafeln zu präparieren, was im Baltikum zu ganz besonderen Anlässen vielleicht nachgeahmt wurde, am ehesten beim Herzog von Kurland. In baltischen Herrenhäusern waren gebratene Schwäne keinesfalls eine traditionelle Speise.  31. (S.286, 287) Die Anspielung auf ein anderes Familienmitglied ist die Erwähnung einer sehr fernen Verwandten. Seine Großtante Dorothea von Reval, Botschafterin … dann Organisatorin eines Illuminatenzirkels, der Könige und Prinzen zu seinen Mitgliedern zählte und beeinflusste. Er erinnert sich, von ihr einen schmalen Band "Gedanken" gelesen zu haben, den sie zur Zeit des Directoire [1795-1799] in Französisch geschrieben hatte. Es gibt Leute, denen fast Ruhm, fast Liebe und fast Glück zuteil geworden ist.

31. (S.286, 287) Die Anspielung auf ein anderes Familienmitglied ist die Erwähnung einer sehr fernen Verwandten. Seine Großtante Dorothea von Reval, Botschafterin … dann Organisatorin eines Illuminatenzirkels, der Könige und Prinzen zu seinen Mitgliedern zählte und beeinflusste. Er erinnert sich, von ihr einen schmalen Band "Gedanken" gelesen zu haben, den sie zur Zeit des Directoire [1795-1799] in Französisch geschrieben hatte. Es gibt Leute, denen fast Ruhm, fast Liebe und fast Glück zuteil geworden ist. Damit kann nur Baronin Juliane von Krüdener, geb. Baronesse von Vietinghoff (1764-1824) gemeint sein, die 1796-1798 ihren Roman Alexis ou l'Histoire d'un soldat russe veröffentlichte. Sie war nicht einmal Conrads Großtante, sondern entstammte einem anderen livländischen Ast der Familie. Sie war eine Tochter des am Kapitelanfang erwähnten Barons Otto Hermann v.Vietinghoff, vielfachen Rittergutsbesitzers, Kunstmäzens und quasi Gesundheitsministers der Zarin Katharina d. Gr., weshalb er scherzhaft auch Halbkönig von Livland genannt wurde. Juliane war die Vertraute von Alexander I.